探索“赤链共治”:红色金融赋能黄河流域农业供应链协同新路径

为深入破解黄河流域农业供应链金融协同难题,以红色金融力量激活乡村振兴动能,2025年8月24日至26日,中南财经政法大学金融学院“赤链兴农”团队赴河南省光山县开展主题为“赤链共治:红色金融视域下黄河流域农业供应链金融协同机制的研究”的暑期社会实践活动。团队以光山油茶产业为典型样本,通过实地调研产业链各环节、对话金融与产业主体、溯源红色金融基因,系统探索“红色引领、多方协同、链上赋能”的农业供应链金融发展新模式。

一、产业链调研:锚定供应链金融需求痛点

8月24日下午,实践团队首站聚焦油茶产业“种植-育苗-加工”全链条,从供应链上游到中游,精准捕捉金融服务的切入点。在联兴公司司马光油茶园基地,团队围绕油茶园前期投入、管护成本、挂果收益等核心问题,与基地负责人陈柱同志、公司会计黄喜同志展开深入交流。“油茶进入丰产期前每亩需投入4000元,2009年我们建园时就面临资金周转压力,后来靠政策补贴和专项贷款才逐步推开。”黄喜同志的介绍,让团队直观感受到农业经营主体在供应链上游的资金需求痛点——周期长、投入大、风险高,而这正是黄河流域多数特色农业产业的共性问题。30分钟的调研中,团队还重点记录了油茶园的规模化程度、管护协作模式,为后续分析“小农户与大供应链”的金融协同难题提供了一手资料。

图1 团队参观光山县司马光油茶园 卜佑琳供图

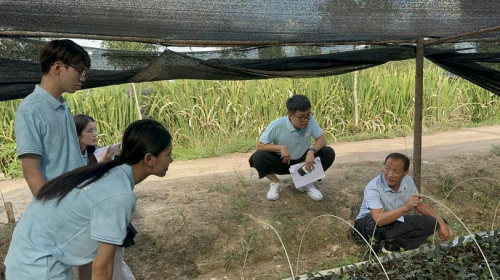

随后,团队前往文殊乡崔棚村的联兴公司油茶育苗基地。作为供应链上游的“源头环节”,育苗基地的良种繁育效率直接影响下游种植端的产能。负责人陈柱同志详细讲解了“长林53号苗”的培育成本、嫁接技术及市场供应情况,提到“每年繁育400万株苗,需提前垫付种苗、化肥、人工费用,若能有针对性的信贷产品支持,能进一步扩大良种供应规模”。团队结合黄河流域农业种苗产业特点,对比分析了育苗环节的金融需求差异——相较于粮食作物,经济林种苗的资金需求更集中于技术研发和规模化繁育,这为后续构建“环节适配”的供应链金融产品体系提供了依据。

当日17时,团队抵达联兴油茶加工厂,深入供应链中游的核心环节。在油茶籽的生产线旁,陈柱同志介绍了目前开发的二脂油、茶皂素等延伸产品,指出原料收购季常面临资金缺口问题。60分钟的调研中,团队重点梳理了加工环节的“原料-生产-销售”资金流,发现“原料采购融资”“库存质押”“订单贷”等供应链金融产品的应用空间,这正是“赤链共治”中“链上协同”的关键发力点。

图2 摄于联兴油茶有限公司加工基地与育苗基地 卜佑琳供图

二、主体对话:解码金融与产业的协同实践

8月25日,实践团队通过“合作社调研+政企座谈”的形式,搭建金融主体与产业主体的对话桥梁,深入解码光山县在农业供应链金融协同方面的现有实践。

上午,团队前往凉亭乡新天地合作社,聚焦供应链下游的“产销协同”与“联农带农”金融机制,与光山县鑫灿实业有限公司生产技术经理、新天地合作社负责人陈功斌同志展开交流。陈功斌同志介绍了“油茶+茶叶+林下种植”的多元运营模式。团队还了解到,合作社通过“土地流转+劳务用工+入股合作”的方式带动周边农户,林地流转费从2018年每亩40-80元提升至现在的150-200元,农户季节性务工日均收入60-100元。这些实践让团队看到,“合作社+农户+银行”的协同模式,既能降低小农户的融资门槛,又能提升供应链的组织化程度,为黄河流域农业供应链金融“下沉服务”提供了可借鉴的样本。同时陈功斌同志表示:“必须把党员捆在产业链上,起模范带头作用。”,也恰是党建精神熔铸乡村振兴的关键。

图3 实践队与林业局江主任及新天地合作社负责人陈功斌同志座谈 卜佑琳供图

下午,团队与农业发展银行光山支行、光山县交通运输发展有限公司开展专题座谈,直击“红色金融如何赋能供应链协同”的核心议题。农发行光山支行工作人员详细介绍了红色金融政策的落地实践:“2019年我们争取到全省首笔国开行油茶专项贷款3.4亿元,目前已授信1.5亿元,12家经营主体办理了油茶不动产权证,实现‘产权抵押+信贷投放’的协同;2023年开展的油茶特色保险,已为15家企业理赔36.85万元,有效降低了供应链风险。”光山县交通运输发展有限公司投融资部部长张坤同志则补充道,县级层面通过整合涉农资金、配套基础设施投资,构建了“财政+金融+产业”的协同支持体系。

图4 团队与光山县交通运输发展有限公司座谈 卜佑琳供图

座谈中,团队围绕“黄河流域农业供应链金融协同的堵点”与参会主体深入探讨。“不同环节的经营主体需求分散,金融机构难以形成‘链上授信’”“缺乏统一的供应链数据平台,信息不对称导致风控成本高”等问题被逐一提出,而这些问题也成为团队后续研究“赤链共治”机制的核心方向——以红色精神为引领,整合政府、金融机构、核心企业、农户等多方资源,构建“信息共享、风险共担、利益共赢”的协同体系。

三、红色研学:溯源红色金融的精神内核

8月26日,实践团队走进邓颖超祖居、鄂豫皖苏维埃银行旧址,开展红色研学活动,从革命历史中溯源红色金融的精神内核,为“赤链共治”模式注入精神动力。

在邓颖超祖居,珍贵的历史文献与实物展品,生动铺陈出邓颖超同志波澜壮阔的革命人生。从投身妇女解放运动的坚定身影,到为新中国外交事业奔波的匆匆足迹,再到始终把人民冷暖放在心间的拳拳深情,全方位展现她“为国家和人民事业奋斗终身”的信仰底色,“羊背上的贷款故事”更是为我们传承发扬红色金融精神提供典范。团队成员在展区久久驻足,凝视着那些承载岁月的珍贵史料,深刻感悟到邓颖超同志作为无产阶级革命家、政治家,对国家忠诚、对人民赤诚的红色精神。

图5 实践队参观邓颖超故居 卜佑琳供图

随后,实践团队前往鄂豫皖苏维埃银行旧址,沉浸式追溯我国革命时期红色金融的起源与实践脉络。作为土地革命战争时期鄂豫皖苏区重要的金融机构,这里完整保留了苏维埃银行发行货币、开展信贷、管理财政的历史遗存——展柜中锈迹斑斑的铸币模具、泛黄的苏区纸币、手写的信贷台账,生动还原了“红色金融为革命服务、为工农服务”的初心使命。讲解员介绍:“当时苏维埃银行发行的货币以粮食、棉花等实物为抵押,有效稳定了苏区物价;同时向农民发放农业贷款,支持春耕生产,帮助群众解决农具、种子短缺问题,这是早期‘金融赋能农业’的生动实践。”

四、实践赋能:为黄河流域农业供应链金融提供“光山样本”

据悉,光山县作为“中国油茶之乡”,其油茶产业已形成32.37万亩种植面积、5万从业人员、近7万吨年鲜果产量的规模,更构建了“财政补贴+专项贷款+科技研发”的供应链金融支持体系,成为黄河流域农业特色产业的典型代表。此次实践中,团队不仅获取了油茶产业链各环节的金融需求数据、多方协同的实践案例,更通过红色研学明确了“红色金融”的核心内涵——以红色精神引领资源整合,以协同机制破解金融痛点。

中南财经政法大学“赤链兴农”实践队一致认为,此次暑期社会实践是“理论研究与实地探索”的深度结合。后续团队将基于光山调研成果,进一步梳理“赤链共治”模式的核心要素:以红色文化为引领凝聚协同共识,以供应链核心企业为纽带整合上下游信息,以金融机构为支撑创新“环节适配”产品,以政府政策为保障构建风险分担机制,最终形成可复制、可推广的黄河流域农业供应链金融协同方案,为乡村振兴与流域高质量发展注入高校智慧与青春力量!

(通讯员 何家乐 田一雄)